宅建業を営むためには、宅建業免許が必要ですが、免許を取得するためには様々な要件を満たさなければなりません。

要件を知らずに免許申請をしたところで免許は取得できません。

今回は、宅建業免許の取得を検討している方に、知っておいてもらいたい免許要件について解説していきます。

要件を把握して、スムーズに宅建業免許を取得しましょう。

目次

宅建業免許取得の要件

宅建業免許は、簡単にまとめると次の3つを満たす必要があります。

ひとつでも欠けてしまうと免許を取得することはできませんので、それぞれ内容をしっかりと理解しておかなければなりません。

それでは、どのような要件があるのかをひとつずつ確認していきましょう。

1.事務所について

宅建業免許の事務所は他の許可と比べても審査が厳しいことで有名です。

というのも、宅建業は、土地や建物などの大きな額を扱う業種ですので、いつでも閉鎖できてしまう簡易的な事務所や、そもそも事務所を構えずに携帯電話ひとつで営業するような事業者では信用できません。

宅建業法は、「購入者等の利益の保護」を目的としていますので、信頼のおける、一定以上の事務所で営業することが求められています。

事務所の要件

宅建業免許の事務所は次の形態を要している必要があります。

宅建業免許の事務所要件は厳しいと言いましたが、「一般的に事務所として認識される程度」ということですので、オフィスビルの一室や街でよく見かける不動産屋さんのような形態であれば問題はありません。

注意が必要なのが、戸建住宅やマンション等の一部を事務所として使用する場合や、他の法人と同一の部屋で営業する場合です。

開業当初は事務所の賃貸料を節約するため、自宅での開業を選択される方もいますが、自宅開業となると事務所要件のハードルが上がります。営業するうえで、事務所部分と生活部分が混ざることは認められないからです。そのため、事務所として利用できる部屋は限られてきますし、部屋によっては出入口を別に設置するといった工夫が必要になります。

自宅で宅建業を開業する場合の注意点はこちらの記事でも紹介しています。

また、他の法人と同一のフロアで営業する場合も要件は厳しくなります。同居する他の法人とは出入口を別にし、固定式のパーテーションなどで明確に部屋を区切らなければなりません。

もし、一般的なオフィス事務所とは異なる事務所で開業を予定している場合は、事前に行政庁に確認することをオススメします。

栃木県の場合は、栃木県県土整備部住宅課で相談が可能です。

| 栃木県県土整備部住宅課 |

|---|

| 〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館14階(北東側) TEL 028-623-2488 |

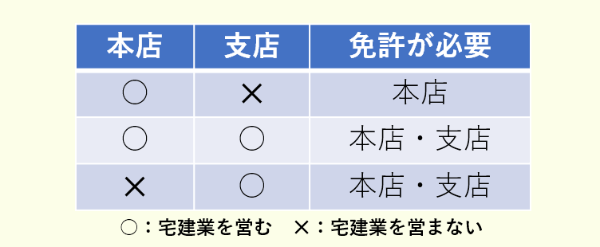

本店と支店

宅建業免許の取得にあたっては、本店と支店の考え方にも注意が必要です。

宅建業免許制度では、登記簿上の本店が本店(主たる事務所)とみなされますし、登記されている支店のうち宅建業を営んでいる事務所が支店とみなされます。

例えば、建設業を営んでいる会社が、新たに宅建業を始めるために営業所を新設し、支店として登記をしたとします。

この場合、支店は宅建業免許制度上の支店になりますので免許が必要ですが、建設業の業務しか営まない本店も、登記簿上の本店のため宅建業免許が必要になります。

つまり、本店も事務所の形態を備え、後述する専任の宅地建物取引士や営業保証金等の供託が必要になります。

宅建業免許の本店と支店について理解していないと、免許取得でつまづく原因にもなります。

本業とは別に宅建業を始めようと検討している場合は、本店も宅建業の事務所とみなされるという点にはご注意ください。

2.人について

宅建業免許で求められる人の要件は、次のとおりです。

- 事務所に責任者がいること

- 事務所に専任の宅地建物取引士がいること

- 欠格要件に該当していないこと

それぞれ詳細を確認していきましょう。

責任者を配置する

ひとつの事務所で宅建業を営む場合は、基本的には代表者が責任者となって事務所に常勤しますが、本店と支店の2つの事務所で営業する場合は、本店は代表者、支店には「政令で定める使用人」を置くことになります。

「政令で定める使用人」という言葉が出てきましたが、初めて耳にする方もいるかもしれませんので簡単に説明しておきましょう。

政令で定める使用人とは、事務所を代表する契約締結権限を有する者のことをいいます。要するに、支店長や営業所長のことです。

事務所が複数ある場合は、その事務所ごとに政令で定める使用人を常勤させなければなりません。

このように、政令で定める使用人は、基本的には本店以外の事務所に設置しますが、本店の代表者が宅建業以外の兼業事業に比重を置いていたり、他の法人の取締役を務めていたりする場合は、本店での常勤性が認められないことがあります。

その場合は、本店の事務所の責任者として、代表者とは別に「政令で定める使用人」を置くことになります。

専任の宅地建物取引士を配置する

宅建業を営むには、責任者の他に「専任の宅地建物取引士」を置かなければなりません。

宅地建物取引士は、不動産取引の国家資格で、建物や土地の専門的な知識を持たないお客様に対し、不動産に関する重要事項を説明することを仕事としています。

”専任の”と付いていますから、事務所に常勤する必要があるのですが、その人数にも決まりがあります。

専任の宅地建物取引士は、宅建業に従事する者の5名に1名以上の割合で置かなければならないと規定されています。

例えば、本店の従業員が8名、支店の従業員が3名の会社(全員宅建業に従事)の場合、本店には2名、支店には1名の宅地建物取引士の常勤が求められます。

なお、専任の宅地建物取引士は、代表者や政令で定める使用人が兼務することも可能です。

宅地建物取引士についての補足ですが、試験に合格しただけでは「宅地建物取引士」とは名乗れません。

合格後に実務講習や法定講習を受講し、宅地建物取引士証の交付を受けて初めて「宅地建物取引士」と名乗ることができます。

宅地建物取引士証の交付手続きについてはこちらの記事で解説しています。

欠格要件に該当していないこと

申請者である代表者、役員、政令使用人、専任の宅地建物取引士が欠格要件に該当する場合は、宅建業免許は取得できません。

欠格要件を簡単にまとめてみました。

- 免許申請書や添付書類に虚偽がある

- 申請前5年以内に免許を不正取得したり、不正行為等をして免許を取り消された

- 禁錮以上の刑や宅建業法違反や暴力、傷害、脅迫等で罰金刑に処された

- 暴力団の構成員である

- 破産者である

- 心身の故障により宅地建物取引業を適正に営むことができない

代表者本人だけなら、ご自身で欠格要件に該当しているかの判断はできますが、役員や政令使用人などご自身以外の方を設置する場合は、特にご注意ください。

3.お金

宅建業免許を取得するには、免許申請手続きにかかる費用以外にも、営業を開始するための保証金、若しくは保証協会へ入会するための入会金や弁済業務保証金分担金の納付も必要になります。

都道府県知事免許を取得するにあたり、どれくらいの費用がかかるかを確認していきましょう。

宅建業免許の申請手続きにかかる費用

都道府県知事免許の申請手数料は、33,000円です。

また、申請時に添付する書類等も必要ですので、おおよそ2,000円程度(人数によって変動します)必要になります。

営業保証金の供託または保証協会への分担金の納付等

宅建業は扱う額が大きいですから、トラブルが発生した際のお客様の損害を防ぐため、あらかじめまとまった金額を預けておく仕組みがあります。

- 営業保証金の供託

- 保証協会へ加入し、弁済業務保証金分担金を納付する

- 営業保証金の供託

- 保証協会への入会

国の機関である供託所に「営業保証金」を供託しておくことで、顧客に生じた損害に対する金銭の還付を受けることができます。

【営業保証金の納付額】

| 主たる事務所(本店) | 1,000万円 |

| 従たる事務所(支店) | 500万円(1店につき) |

個人で宅建業を始める方にとって1,000万円はとても大きな額ですので現実的ではありませんよね。

その場合は、保証協会に入会することになります。

保証協会は、(公社)全国宅地建物取引業保証協会(ハトマーク)と(公社)不動産保証協会(ウサギマーク)があります。

どちらの協会も宅建業従事者への研修やREINSなどの業務支援を行っている協会です。

営業保証金の供託が難しい場合は、保証協会に入会し、弁済業務保証金分担金を納付することになります。

【弁済業務保証金分担金の納付額】

| 主たる事務所(本店) | 60万円 |

| 従たる事務所(支店) | 30万円(1店につき) |

保証協会への入会金や弁済業務保証金分担金を合計すると、およそ160万円ほどかかります。

その他の費用

免許申請の手数料と保証協会への入会と分担金の納付等を合わせると、170万円程度は必要になります。

もし、事務所を借りるのであれば、敷金、賃貸料、光熱費等の経費が発生しますし、開業を機に司法書士に依頼して会社設立をするのであれば、会社設立の費用や司法書士への報酬も発生します。また、免許申請手続きを行政書士に依頼する場合はその分の報酬も必要になります。

宅建業免許を取得するには、ある程度まとまったお金が必要になりますので、事前にどの程度の金額が必要になるかを把握しておくことはとても重要です。

その他に確認しておくこと

宅建業免許で重要なのは、「事務所・人・お金」ですが、他にも確認しておくことがありますのでご紹介します。

登記事項証明書の事業目的の確認

法人が宅建業免許を申請する場合、登記事項証明書を添付しますが、この中の事業目的に宅建業を営む旨の記載が必要です。

具体的には、「不動産の売買、仲介、賃貸及び管理業」などと記載します。

入っていない場合は、申請を受け付けてもらえませんのでご注意ください。

審査期間

都道府県知事免許の審査期間はおよそ30日~40日かかりますし、保証協会の手続きも合わせると、3ヶ月程度かかります。

開業準備と平行して書類作成や添付書類の収集、写真撮影などを行わなければなりません。

1日でも早い営業を目指すのであれば、スムーズに進めるための段取りも重用です。

まとめ

宅建業免許を取得するには大きくまとめると3つの要件があります。

自宅を事務所とする場合は、生活スペースとは分かれていなければなりませんし、他の法人と同居する場合も出入口を別にし、事務所内も固定式のパーテーション等で区切らなければならないなど、一般的な事務所とは異なる事務所の場合は、ハードルが上がります。

人の要件では、責任者の他に、宅建業の従事者に応じた専任の宅地建物取引士を事務所に置かなければなりませんし、欠格要件に該当する者がいると許可はおりません。申請前には欠格要件に該当しないかの確認が必要です。

3つめの要件のお金ですが、免許申請に必要な手数料に加え、営業保証金の供託、または保証協会へ弁済業務保証金分担金を納付しなければなりません。

もし、事務所を借りるのであれば、賃貸料もかかりますし、手続きを専門家に依頼するのであれば、専門家への報酬も必要になります。

思っていたよりもお金がかかってしまって、免許はおりたけど早々に運転資金が底をついてしまっては、経営もままなりません。

事前にどの程度の金額が必要かを把握しておくことも重用なことです。

免許要件知ることは、免許取得への近道にもなりますし、取得後の安定した経営にもつながります。

今回解説した内容は、宅建業免許取得のために必要な基本要件です。免許取得を本格的に検討している方には、さらに詳しい内容をこちらの記事で解説しています。