栃木県宇都宮市の行政書士の田所です。

このサイトにアクセスいただいた多くの方は、「自分の場合は古物商許可が必要なのかな?」と漠然とした疑問を持たれているのではないでしょうか。

深く考えずに古物を売買してしまった後で、古物商の許可のことを知ったという方もいることでしょう。

この記事をお読みいただくことで以下の内容が理解できます。

・ご自身が許可を取得しなければならないかどうか。

・許可を取るためには、どういった書類が必要なのか。

・申請するには、どういった手続きが必要か。

・許可が下りたらどうすれば良いのか。

読むよりも動画がいい!という方はこちらでも確認できます。

古物ってなに?

古物商を営んでいる方にとっては当たり前ですが、「古物とは何ですか?」と聞かれてすぐに答えられる方は少ないですよね。

おそらく「鑑定番組に出てくる壺や掛け軸のことでしょ。」と思っている方も多いのではないでしょうか?

間違いではないですが、正解でもありません。

まずは、古物商許可が必要かどうかを判断するための基準でもある、「古物」とはどういったものなのかを確認していきましょう。

例えば私が使用しているパソコンや机や腕時計。

これは全てお店から新品で購入してきたものですが、あなたにとっては「中古品」ですよね。

では、次の場合はどうでしょうか?

私がお店から購入してきた新品の腕時計。購入して以来、開封もせずに梱包されたまま保管してあります。

どうですか?梱包されたまま保管してあって、一度も使用されていないのなら、「新品」という感覚になりませんか?

古物商許可が必要かを判断する「古物」の基準は、もちろんですが感覚ではありません。

許可ですから、きちんとしたルールが定められています。

「古物営業法」という法律です。

わかりやすくいうと次の3点が古物の定義として定められています。

・使用していない新品でも市場で一度取引されたもの

・上の2つのものに少し手入れをしたもの

この定義に当てはめると、先述の私が使用しているパソコンや机や腕時計。

これらは、一度使用されたものですから「古物」になりますね。

そして、私が購入してきて一度も開封していない腕時計。

使用していないので新品ですが、私がお店から購入した時点で市場で一度取引されています。

つまり、新品ですが「古物」という扱いになります。

許可が必要な場合

「古物」の定義をお分かりいただけたと思いますが、実際のところ、古物商許可はどういう場合に必要なのでしょうか?

例えば、私が使用していた腕時計をあなたに販売する場合。

この腕時計は、定義に当てはめると「一度使用されたもの」ですから「古物」ですよね。

私はあなたに古物を販売することになるので、古物商の許可が必要なのでしょうか?

それとも、古物を買い取るあなたが古物商の許可が必要なのでしょうか?

「古物を売ったり買ったりする」といえば、最近よく聞く「メルカリ」や「ヤフオク!」ですよね。

着なくなった洋服や小物を売ってお小遣いを稼ぐアレです。

この記事を読んでいる方の中にも、利用されている方がいるのではないでしょうか。

でも、「古物商の許可なんて持ってない・・・」という方が大半ですよね。

古物に関わる取引をする人全員が古物商許可が必要!では大変です。。。

それでは、どういった場合に古物商許可が必要になるのかをみていきましょう。

古物商許可が必要な場合

・古物を買い取って修理して売る

・古物を買い取って使える部品などを売る

・古物を買い取らずに自分の店舗などで古物を売り、売った後に手数料をいただく(委託販売)

・古物を別のものと交換する

・古物を買い取ってレンタルする

・国内で買った古物を国外に輸出して売る

それでは、解説していきます。

「古物を買い取って売る/修理して売る」

私の使用していた腕時計をあなたが買い取り、さらに誰かに販売する場合です。

もし、私から買い取った腕時計を、あなたが自分で使うだけなら古物商許可は必要ありません。

「古物を買い取って使える部品などを売る」

例えば、ノートパソコンを買い取りしたけど、モニターが故障していてノートパソコンとしては販売できないので、まだ使用できるハードディスクやメモリを取り出して部品として販売する場合です。

つまり、古物を転売目的で仕入れる場合には、古物商許可が必要になります。

許可が必要ない場合

ここまでは、古物商許可が必要な場合をみてきましたが、今回は必要がない場合です。

古物商許可が必要ない場合

・インターネットオークションで自分のものを出品する

・無償でもらったものを売る

・相手から手数料を取って回収したものを売る

・自分が売った相手から、売ったものを買い戻す

・自分が海外で買ってきたものを国内で売る

「自分のものを売る・自分のものを出品する」

メルカリやヤフオク!を利用している方の多くが当てはまると思います。

よく、インターネットの相談サイトで、「メルカリを利用する場合は、古物商の許可は必要ない!」という回答を目にしますが、正確には、「メルカリで自分のものを販売するには古物商の許可は必要ない」となります。

「自分のもの」であっても、初めから転売目的で古物を購入した場合は、古物商許可が必要になりますので注意が必要です。

許可制度の目的

古物を扱う場合でも、許可が必要な場合とそうでない場合を説明してきましたが、その違いは何だと思いますか?

古物営業法が作られた目的をみると理解できます。

古物営業法の目的

第1条

この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もって窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。

要するに、古物を扱うと、盗品が持ち込まれる可能性が高いので、許可制にすることで古物を扱って商売をする人を制限することにしています。

古物商には、本人確認や仕入れた商品の詳細等を帳簿に記載するなどの義務がありますから、盗難されたものがリサイクルショップ等に持ち込まれても、誰が持ち込んだのかがわかりますので、被害を迅速に回復できますし、そもそも盗品が持ち込まれる恐れも減ります。

無許可営業の罰則

古物商許可を持った人しか、古物営業をすることはできません。

もし、古物商許可を持たずに営業をしてしまった場合は、

「3年以下の懲役又は100万円以下の罰金」という罰則が規定されています。

「知らなかった。」は通用しませんので、ビジネスとして古物を取り扱うのであれば、古物商許可を取得しましょう。

許可を取得する場合どうすれば良い?

古物商許可が必要な場合はお分かりいただけたと思いますので、ここからは実際に許可を取得する流れを解説していきます。

許可取得までの手順

・申請書類を作成する

・申請書類を提出する

・許可証を受け取る

営業所と人員を決める

営業所

個人の方なら自宅にすることが多いですね。

賃貸物件の場合、地域によっては賃貸借契約書のコピーや所有者の使用承諾書の提出を求められることがあります。

物件によっては許可がでないこともありますので、あらかじめ警察署に確認することをオススメします。

人員

法人の場合:法人役員、管理者

管理者とは、「古物を管理する人」のことで、個人営業者や役員と兼務することも可能です。

注意点としては、欠格要件というものがあり、この要件に該当してしまうと許可を取ることはできません。詳細はこちら

欠格要件

・暴力団関係者

・住居の定まらない者

・過去に古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者

・未成年者

申請書類

申請書類はインターネットでも取得することができます。

ただし、古い申請書類を使用すると、提出しなおすことになりますので、不安なら警察署で最新のものを調達してください。

※地域によっては賃貸借契約書などの追加書類を求められることがありますので、警察署の指示に従ってください。

申請書類一覧 <個人>

・誓約書

・略歴書

・URLの使用権限を疎明する資料(ホームページで古物を取引きする場合に必要な書類)

・営業所の賃貸借契約書のコピー等

・住民票の写し※本籍記載あり

・身分証明書

※住民票の写しと身分証明書は、市区町村役場で取得できます。個人営業者、管理者のものが必要です。

※「登記されていないことの証明書」は2019/12/14の改正により不要になりました。

申請書類一覧 <法人>

・誓約書

・略歴書

・URLの使用権限を疎明する資料(ホームページで古物を取引きする場合に必要な書類)

・営業所の賃貸借契約書のコピー等

・登記事項証明書(全部事項)※目的欄に古物営業法による古物商といった記載があること

・会社定款※最終ページに原本証明をする必要があります。

・住民票の写し※本籍記載あり ・身分証明書 どちらも市区町村役場で取得できます。

※住民票の写しと身分証明書は、市区町村役場で取得できます。役員全員(監査役を含む)、管理者のものが必要です。

※「登記されていないことの証明書」は2019/12/14の改正により不要になりました。

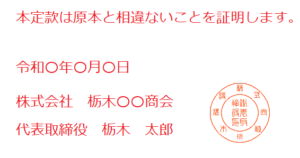

会社定款の原本証明の仕方

定款の最終ページに以下のように、赤字で記入して社印を押印します。

書類の提出

申請書類が準備できたら、いよいよ警察署への提出です。

とはいえ、どこの警察署でもいいというわけではありません。

古物商を営む営業所を管轄する最寄りの警察署に提出します。

栃木県の管轄警察署はこちら

なお、担当者が外出している可能性もありますので、提出に行く前に電話で確認しておいた方が確実です。

書類の訂正の可能性もありますので、申請書類に押印したものと同じ印鑑を持参してください。(法人なら社印)

提出の際、19,000円の手数料を支払いますが、現金ではなく収入証紙で支払う必要があります。

間違えて、収入印紙を買わないよう注意してください。

許可証を受け取る

古物商許可の申請書類を提出してから、約40日程度で審査が終了します。

無事に許可がおりると、警察署から連絡の電話が入りますので、申請書に押した印鑑を持参してください。

以上が、許可の申請から受け取りまでの流れです。

取り方はわかったけど、「手続きに時間を取れない!」という方は、お近くの行政書士にご相談ください。

コメント